どーもKABUOです。

旅に行ってきました。

今回は村山市土生田にあります楯跡、

土生田楯の歴史と史跡をご紹介します。

土生田楯の歴史と史跡をご紹介!

土生田内楯

土生田楯の歴史ですが

高瀬村二本堂館(現山形市)から

最上義光の命を受け家臣の安食光信が

天正期から慶長期にかけて築城した楯跡です。

標高194mの楯山に築城された山城で

東西は深い谷、南は河川が流れ

北方の尾根は深い堀切で区切っており、

頂上部は南北に長い広場で、

中ほどの堀切があり、

その北部が本丸と考えられています。

土生田楯の構成ですが

居館として使用された土生田内楯、

詰城を想定して築城された

土生田楯山に分かれています。

現在土生田内楯には土生田地区の村社である

大宮神社と忠魂碑が建立されています。

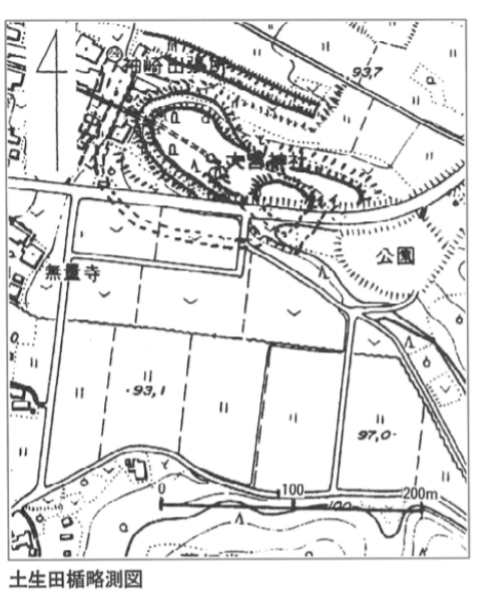

土生田内楯縄張り図

(山形県中世城館遺跡調査報告書画像引用)

土生田内楯東側

(大宮農村公園から撮影)

村山と尾花沢の中間地点にあります

土生田地区は南北は羽州街道、

西は五十沢地区に通じる五十沢街道が通り、

要所の地であったと考えられますので

この地に築城を行ったと推測されます。

築城の経緯ですが一説には義光の内命を受け

尾花沢市延沢城主延沢満延の動向や

延沢銀山から採掘される財宝の流れを

監視していたと考えられています。

縄張り図を見ると

内楯周辺には堀跡が確認されており

北に滝津川、南に川久保川が流れており

これらを楯の外濠として内濠に引水し

口を設けて二重の濠構えとしました。

内楯周辺を歩きますと

楯北側には堀跡が確認でき、

楯西南側には大宮農村公園があるのですが

ここは土生田内楯の一部だった場所で

現在は湯舟沢温泉まで通じる切通しが

整備されており史跡の一部が

消失していました。

スポンサーリンク

深山神社

土生田楯山入り口

城主安食光信の来歴ですが

元は成沢城主で5千石を領していたとされ

山形市中里にも館を設けていたと

記録に残されています

最上義光の妹義姫の嫁ぎ先である伊達氏が

1589年、福島会津を本拠地とする

蘆名氏との摺上原の戦いでは

伊達氏の援軍として派遣され

伊達政宗の陣に加わった戦歴が残されており

延沢銀山の動向を調査するなど

城主義光の信頼も厚かった人物でした。

土生田内楯から湯舟沢温泉まで向かう

道路沿いを少し進みますと左側に

土生田楯山まで向かう

散策路が見えるのですが、

以前は案内板が設置されていましたが

老朽化の為か看板が撤去されており

少し入り口が分かりづらくなっています。

本丸まで向かう散策路を歩きますと途中

深山神社が見えてくるのですが、

こちらの神社は1573年、

安食光信が農作物の豊作祈願と水不足に悩む

土生田領民を早魁から救おうと建立した

歴史のある神社です。

土生田楯跡展望広場

小屋楯に隠居したと伝えられ

自らの菩提寺善翁寺を開基すると

1617年にこの地で没しました

隠居に伴い光信の子重信が家督を相続し

土生田楯主として政務を行いましたが、

1622年、最上家の改易により

土生田楯は廃城。

重信は浪人となりますが

南光坊天海の助力により

その後水戸藩徳川家に仕えました。

深山神社から本丸まで向かう散策路を歩くと

こちらの展望広場に到着。

お城の縄張り図の案内や

広場からは土生田地区の町並みから

眺めがよくおすすめスポットです。

スポンサーリンク

三吉スギ

今回訪れたのが夏場の6月後半、

草木が生え藪漕ぎになることを

覚悟していましたが思ったほどではなく

また傾斜もなだらかで散策路も整備され

史跡巡りがしやすい環境が整えられており、

縄張り図も完備され深い堀切り跡も確認でき

また土生田楯山内にあります

村山市天然記念物に指定されている

三吉スギもとても見ごたえがありました。

ぜひ土生田楯に散策に訪れて見てください

以上土生田楯の歴史と史跡のご紹介でした。

ランキングに参加しています

記事の内容がよろしければ

バナークリックをお願いします

こちらが史跡のアクセス場所です。

東根市・北村山エリア

城郭・山城・館跡

おすすめ関連記事