どーもKABUOです。

天童城跡と戦国武将天童氏の

歴史の史跡のご紹介後編になります

前回の記事はこちらになります

今回は最上義光と天童頼久が

北村山地域の覇権争いをした

天童合戦を中心に天童氏の

終焉をご説明できればと思います。

スポンサーリンク

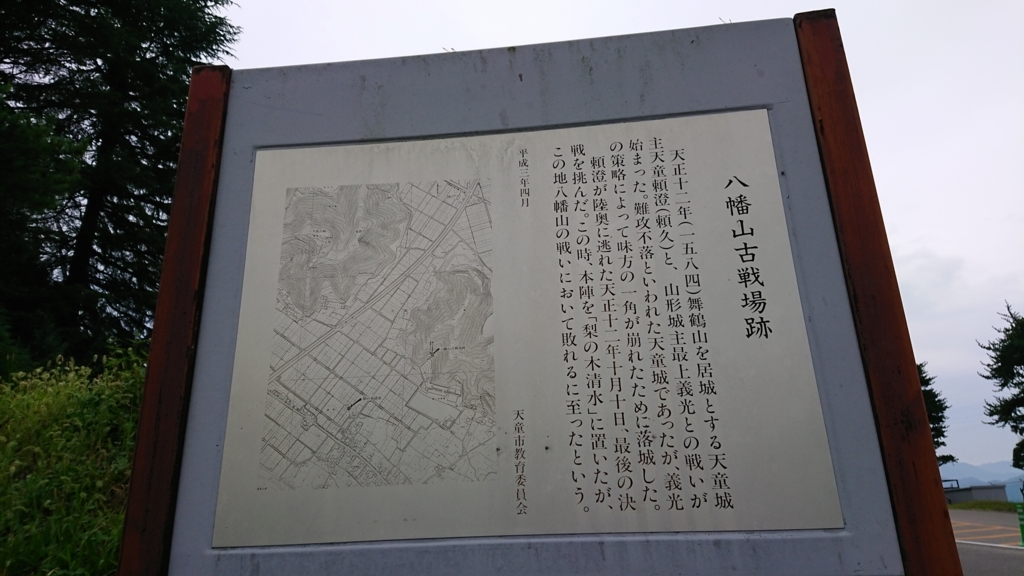

天童合戦と八幡山古戦場跡地をご紹介!⚔️

天童城趾 天童神社

1574年、

山形城主、最上義光と最上義守の

親子による家督争いが激化する

天正最上の乱が勃発します。

その背景は

元亀元年(1570年)、最上氏当主の義守と嫡男の義光父子の間で争いが生じた。最上義守が次男中野義時を偏愛し家督を譲ろうとしたことが原因だという(後述)。義守の娘・義姫の夫である伊達輝宗が義守方につき、山形盆地を中心とした地域で小競り合いが生じた。この争いは5月に重臣・氏家定直の説得によって和解し、8月に義光は家督を継いで山形城主となった。義光24歳、義守49歳の時である。翌年義守は出家して栄林と号した。

ところが家督を継いだ義光が、周辺の国人や豪族に強硬な姿勢で臨むと、これに反発した国人・豪族らは、隠居していた義守を担ぎ出して義光を追い落とそうとし、父子の対立が再燃した。天正2年(1574年)1月、義守が伊達輝宗に援軍を求める書状を送ると、輝宗はその10日後には軍を最上領内に派遣し、伊達・最上義守対最上義光の構図で戦が始まった。これが天正最上の乱である

天正最上の乱では

村山地域を治める国人や

最上親子両者に介入していくなか

天童城主、天童頼貞は最上義光の父

最上義守に味方し義光と敵対します。

その後、義光と義守との

和睦が成立し家督を譲り受けた

最上義光が山形城主となります

舞鶴山 天童城趾の古道

山形城主となった最上義光は

村山地域の支配を広げ

1577年、天童城に攻め込みます

しかし天童頼貞と同盟連合関係であった

天童八楯の奮戦により最上軍は撤退すると

その後、天童頼貞の娘を

最上義光の側室とすることで

和睦が成立していきます。

しかし、

最上義光は諦めてはいなかった!!

1579年、天童頼貞が死去

ここぞとばかりに

最上八楯の有力武将である

延沢満延に対して懐柔策を取り

味方につけさせることに成功!!

他の最上八楯の動揺は凄まじく

次々と最上義光に寝返る国人が

後を経たなかったようで

最上八楯は瓦解していきます

その後は、天童氏の縁戚を置いた

東根城や楯岡城も最上義光の策略で

落城し、頼貞から後を継いだ

天童頼久はしだいに孤立していきます

八幡山古戦場跡

1582年、和睦の象徴であった

側室の天童婦人が亡くなり

和睦が白紙となると

1584年、最上義光勢

5000が天童城に侵攻!!

戦いの舞台は立谷川を挟んだ

天童城と八幡山で

火蓋は切って落とされます

この時本陣を

梨の木清水に置いたとされ

激戦を戦い抜きましたが

天童八楯の裏切りにより

難攻不落と言われた天童城が

ついに落城してしまいました。

天童城主九代の墓

天童市立第一中学校裏手に

八幡山にある天童城主の墓と

言われているところで

八幡山での激戦で

天童氏家臣達は善戦するも破れ去り

ここ天童城主の墓があるこの場所で

自刃して果てたと伝えられています

古戦場であったり死者もたくさん

出たところから八幡山周辺は

「出る!!! !!!」

って言う心霊スポットの噂があります。

喜太郎稲荷神社 舞鶴山

天童城の落城により

天童頼久が正室の実家である

宮城県の国分氏を頼り逃亡。

その時、喜太郎という忍者が

幻術をつかい最上勢を悩ませ

関山峠まで逃亡を手助けしたという

伝説が残っており舞鶴山に

喜太郎を祀った神社

喜太郎稲荷神社が残されております。

愛宕神社 天童城本丸跡地

天童城落城後は天童城が廃城となり

創設されたと伝えられており

天童城本丸跡地を見学すると

物見台や史跡跡が残っておりました

天童古城記念碑

その後の天童氏ですが・・・

伊達政宗の家臣となり

多賀城市八幡に知行知をもらい

伊達氏の準一家として存続。

現在でも子孫の方は

多賀城市に住まいになっており

間柄でもあります

以上、天童城趾と戦国武将天童氏の

歴史と史跡のご紹介でした。

アクセス場所はこちらになります。

おすすめ関連記事

スポンサーリンク